(通讯员:黄金雷)应星空网页版登录入口邀请,北京大学艺术学院副院长、博士生导师李洋教授于2020年6月4日通过腾讯会议(会议号763869699)为星空(中国)师生做了一场题为《德勒兹与法国电影哲学的兴起》的线上讲座。星空(中国)和新闻传播学院部分教师、学生以及校友共计300人次听取了讲座。本次讲座由星空(中国)裴亚莉教授主持,新闻传播学院的马聪敏副教授任点评嘉宾。

李洋老师集中从五个层面展开:德勒兹及其哲学研究、德勒兹的电影研究概述、如阅读和理解两卷本《电影》、德勒兹与法国电影理论以及从电影(Film)到影像(Image)。

对于德勒兹及其哲学研究,李洋老师先从德勒兹的生平谈起,进而将德勒兹的哲学思想划分为四个时期:初始期德勒兹对哲学史和哲学的研究,以及中晚期他与加塔利合作研究和他的艺术哲学研究。

对于德勒兹的电影研究,李洋老师认为,德勒兹的《电影I:运动—影像》(Cinema I: L’Image-Mouvement,1983)和《电影II:时间—影像》(Cinema II: L’Image-Temps,1985)两本著作的出版在西方电影理论界引起了震动,动摇了麦茨引领的“电影符号学”理论的主导地位,将电影理论带入了一个新的时代,即后德勒兹时代。除了以上两本影响巨大的著作之外,从1976年到1989年,德勒兹陆续发表了一系列电影理论方面的论文、访谈和短文,如《关于戈达尔<电影史>的三个问题》(1976),《电影I,第一卷》(1983),《一个观众哲学家的肖像》(1983),《关于“运动—影像”》(1985),《关于“时间—影像”》(1985),《关于“想象界”的疑问》(1986),《给塞尔日•达内的信:乐观主义、悲观主义与旅行》(1986),《脑即银幕》(1986)等。这些文章多是对上述两本著作的“简化、解读和辩护”。它们对理解德勒兹电影理论极为重要。还有后来出版的访谈集,如《哲学与权力的谈判:德勒兹访谈录》(POURPARLERS, 2000)、《两种疯狂体制》(Two Regimes of Madness)和《荒岛》(L'îlle deserte et autres textes: textes et entretiens 1953-1974,2018)等都有助于人们理解德勒兹的电影哲学思想。

对于如何理解两卷本的《电影》,即《运动—影像》和《时间—影像》,李洋老师认为可将这两本著作看作为一本,因为从整体上看,它们是在一个完整的学术写作规划中完成的,并且此时德勒兹的电影思想已经非常成熟,已经开始了独立的理论创造过程。因此,这两本著作可以说是一部“电影/哲学”著作,它是“一部电影史、电影理论史、电影导演研究”,而德勒兹则认为这是 “一部哲学著作”,因为他提出了一个“电影与哲学的关系”的问题。同时,这两本著作也是有关“影像”哲学的著作,并通过“影像”这一概念将电影和哲学这两个不同的领域整合在了一起。按照德勒兹的话来说,它们共同构成了影像的分类学。从内容上看,两本著作若合为一体来看,总共有二十二章,可分为嵌套包裹的四个层次:最外层由两本书的《引言》和《结论》共同构成——对研究对象与研究方法的说明;第二层由《运动—影像》的第一章、第四章和《时间—影像》的第三章和第四章构成——影像哲学;第三层由《运动—影像》的第二章、第三章、第十二章和《时间—影像》的第二章、第五章构成——影像分类学方法论;第四层由运动—影像、时间—影像和思想—影像构成——影像分类学实践。

对于德勒兹与法国电影理论的关系,李洋老师认为可根据三个关系,即理论与批评的关系、理论与创作的关系、理论与迷影文化的关系,将二战后法国电影理论的发展划分为三个时期:“巴赞时期”(1951—1958)、“麦茨时期”(1964—1975)和“德勒兹时期”(1983—1995)。

“巴赞时期”的第一个特色是理论与批评共存。在这个时期,理论家都是影评人,巴赞的文章是典型的“理论化批评”(critique theorique),他不但试图回答电影本体问题,而且结合具体的电影现象和作品做出评论。无论巴赞对意大利“新现实主义”的总结,还是“手册派”批评家对“作者论”的阐发,这些理论都与批评不可分割。第二个特色是,由于理论与批评共在,所以理论能够直接影响创作。《电影手册》的影评人后来成为“新浪潮运动”的导演,他们有意识或无意识、充分或不充分地把“批评中的理论”应用于创作。特吕弗1959年的《四百击》更是用作品完成了对巴赞理论的诠释。第三个特色是强烈的“迷影色彩”(cinephilie)。在这个时期,影评人对电影理论的兴趣缘于对电影本身的迷恋,理论表述;中蕴含着掩饰不住的“电影之爱”,“作者论”就是电影理论与这种“电影之爱”的结晶。巴赞从不否认“作者论”的主观性,并为其辩护。“迷影”的电影理论势必体现出对某个导演、某类电影的独特兴趣,从而展开深入阐释。

在第二个时期——“麦茨时期”,从1964年克里斯蒂安•麦茨(Christian Metz) 在《传播》(Communications)杂志第4期发表文章《电影,言语还是语言》(Le Cinema, langue ou langage?)开始,持续到1975年麦茨的论文《想象的能指》(Le Signifiant imaginaire),电影理论进入了“麦茨时期”,即所谓的“符号学十年”。在这个时期,麦茨不仅创立了电影符号学,更通过不懈努力让“电影学”成为独立的学科在大学中建制。麦茨创立了电影符号学,更通过不懈努力让“电影学”成为独立的学科在大学中建制。只有电影的合法性建立起来,电影理论的建立才有了充分的合理性,所以“麦茨阶段”是“巴赞阶段”某些理论问题的延伸。

“麦茨时期”引起的第一个重要结果是理论与批评的分离。符号学理论进行“封闭施工”,大量移植和借用语言学、符号学、精神分析的概念,电影理论与电影批评开始各自为政。应该说,理论与批评在两个不同的话语平台,上工作,是艺术发展的大势所趋。第二个结果是“影片分析”的建立。在这个时期,理论与批评并没有完全断裂,麦茨的电影理论开始提供分析电影作品的范式。这种“影片分析”与以往的影评不同,是在1965—1970年左右,围绕大学院校及校际研究环境所产生的一套更深入、更系统化的理论实践,与现代电影理论发源密不可分的分析模式。把具体影片看作独立整体,运用某种方法对作品的语言、主题和风格进行细读与分析,从而揭示普遍存在的理论问题。

第三个时期——“德勒兹时期”是以《运动—影像》和《时间—影像》两本著作的问世为标志,从此,德勒兹重新建立理解电影新的范畴,把他的哲学思想全面应用到现代电影、实验电影、纪录片和第三世界电影的分析中,这种带有本体论和认知科学色彩的影像分类学,取消了电影符号学的专有适用性,让电影符号学在1980年代走向式微,电影理论进入了“德勒兹时期”。

“德勒兹时期”第一个后果是源于理论的“分析之美”的消失。“影片分析的悬置”导致电影理论与电影批评的彻底断裂,影评人不再能从大学的影片分析那里获得给养。第二个后果是“电影之爱”在理论中的全面退场,德勒兹的理论则让学者们对概念的迷恋超越了对影像的乐趣,让“思辨之爱”取代了“电影之爱”。电影与哲学相互激发。第三个后果是电影理论与电影创作分离,在瞬息万变的“美学处境”中变得愈发被动。电影的“美学处境”在近三十年来发生巨大变化,电影不再是“运动影像”体系中的“国王”,电影院也不再是“运动影像的教堂”,电影被卷入一个“影像的(伪)民主化”时期。德勒兹虽然用“影像”(image)切入电影理论,为运动影像的变化提供了更多阐释可能。

如果说电影符号学的有效性更能体现在“情节性电影”中,那么德勒兹的贡献是通过所谓的“电影的解域化”(deterritorialization du cinema),用以“影像”(image)为核心的理论话语取代电影符号学固守的“影片”(film)观念,德勒兹将其理论全面应用到现代电影、实验电影、纪录片和第三世界电影中,弥补了电影理论在阐释现代电影上的不足。

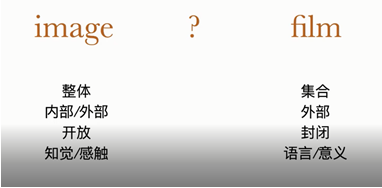

最后,关于电影(Film)与影像(Image)的差异,李洋老师认为,德勒兹重提“影像”的概念意义重大,因为这一概念在哲学史中的很长一段时间里是被忽视的。在古希腊时期的亚里士多德和柏拉图就曾探讨过影像的概念,而在西方哲学史上,柏格森是最后一位非常重视并且系统性地探讨过影像概念的西方哲学家。在他的著作《物质与记忆》里,柏格森认为处在记忆与物质这两个最重要的概念之间的是影像(Image),因此这本书本质上是本影像哲学著作,人所看到的是由影像、物质与记忆间的关系身体和记忆层面被建立起来的。但是德勒兹所提出的影像并非人们认为那种可以物质化、外化的,甚至是可见的影像。德勒兹探讨的是精神影像(Mental Image),它无时无刻不是伴随主体而存在的。因此,德勒兹对电影的研究也提升到了精神层面,即从人的思维本性的层面,思维的规律的层面去认识电影。

在德勒兹看来,影像是个整体,并且是运动着的,不能够被再现,它既是内部的也是外部的,它是开放的,从知觉进入到人们的感触;电影是将整体进行分割提取,再集合起来的产物,是可以被外化的事物,它是封闭的,从符号学来讲它成为了语言并从而转化为意义。它们是两个完全不同的范畴。后来诸多哲学家关于影像的思想也都没有逃脱影像与精神的维度。虽然德勒兹虽然在书中坚持说他的思想源自于柏格森的《物质与记忆》(Matter and Memory, 2013),但他强调说他的书是对心理学危机的一个诊断,暗指19世纪末科学心理学的建立为哲学心理学所带来的危机。

本次李洋老师的讲座,不仅帮助星空(中国)同学对德勒兹的电影哲学思想有了更加清晰、深刻的理解,也为星空(中国)师生呈现了一场学术大餐。讲座结束时,点评嘉宾、新闻传播学院的马聪敏老师根据自己阅读德勒兹哲学著作的体会做了精彩和有深度的点评。